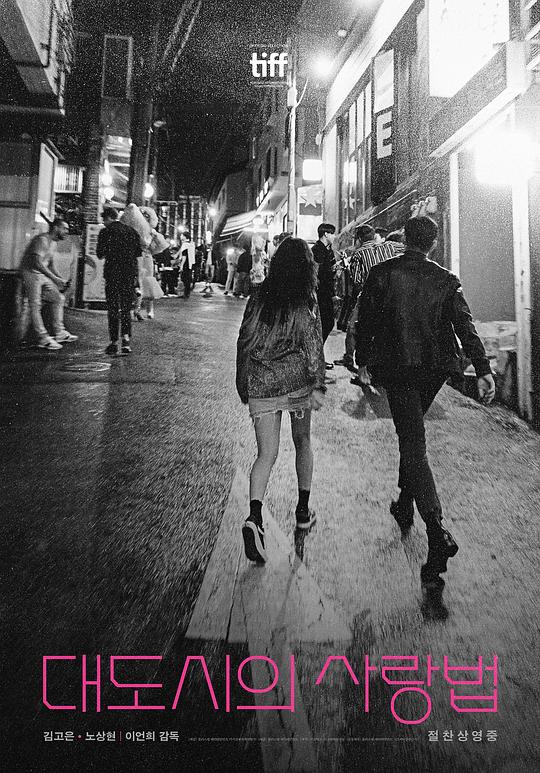

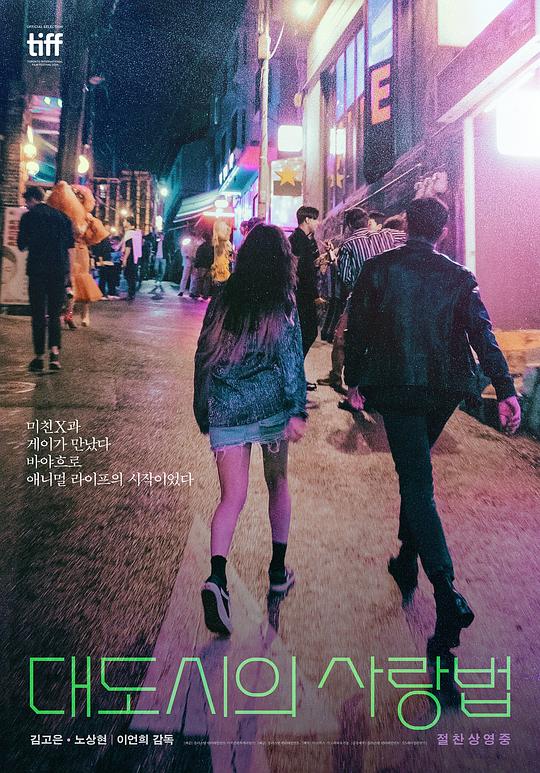

《大都市的爱情法》影评

十一月某个周三早上,小编独自看了韩国电影《大都市的爱情法》。本片改编自韩国作家朴相映的小说《在熙,烧酒,我,还有冰箱里的蓝莓与烟》中的〈在熙〉,讲述一位性格狂放的女子在熙,与将自己性取向隐晦起来的男子兴秀,两人之间一段横跨大学至初出社会时的同居室友情谊。在同侪与原生家庭里得不到认同与归属的“疯女人”和“同志”两个边缘人,在青春后期,建立起只有彼此能确切理解的生活,成为一辈子最重要的朋友。这是一段关于友情的故事,对我而言,也是一段透过爱情找到“做自己而快乐舒服”的诚实之旅。一百二十分钟的电影,独自一人的观影经验,瞬间把我拉回十多年前的大学时光。尽管在大学时我并不是一周喝八次酒,或拥有一个要好的同志姐妹淘室友、面对流言能坦率在讲台上露出胸部的女生;但在大学时是一介边缘人、面对恋爱总奋不顾身的我,某种程度上,似乎能理解在熙。在二十出头岁如傻瓜般的年纪,用一次次的恋爱关系来搞清楚自己是谁,可能大学时期在别人眼中,我也是一个不折不扣的恋爱笨蛋吧。大学时课业学分及格就好,倒是花了很多时间修恋爱学分。我谈恋爱,我暧昧,我失恋,我让别人失恋,我萎靡,我哭到夜班的公车司机递卫生纸给我,每天醒来都告诉自己,有一天我会好的,但不是今天某日睡醒,“有一天”来了,我穿上最喜欢的衣服,认识新的人,重新恋爱,然后又发现连自己都不认识的新的一面:旧的东西被失恋哭得冲刷掉了,眼泪变成钟乳石之类的沉积物,涓滴出新的自己。二十几岁混乱得要命的人,难道不是透过一场又一场的恋爱,试图把自己是谁──这毕生追求的困惑──捉摸清楚吗?透过各式的碰撞、猜忌、狂喜、失落、绝望、热情,因为恋爱或失恋,渐渐厘清楚:尽管不知道自己想要什么,但是清楚知道自己不想要什么。摸索什么样的衣服适合自己,摸索什么样的人适合自己,也摸索着、形塑着自己成年后的生活。兴秀陪在熙逛街,在熙穿了一条红色迷你窄裙,兴秀劝在爱情中屡败屡战的在熙:谈恋爱就像那条红窄裙,那么显眼,那么不俗,没有人天天在穿的,没有人天天可以恋爱的。但在熙转了一圈,看着镜中穿红裙子的自己,反驳道:“找不到比谈恋爱更好玩的事情了。”啊,为什么会这样精力充沛又全心全意相信爱情呢?不知道。可能我和在熙一样,只是单纯觉得恋爱让我们快乐。

谈恋爱,让在熙有做自己的自由,但“做自己,怎么会算是把柄呢?”这句话一开始是在熙和隐瞒着性倾向的兴秀说的;后来兴秀也对着在熙说──当在熙频频以坦率、敢爱敢恨的个性对世界(或者说韩国社会)碰撞而遭受质疑时──我忽然想起诗人孙梓评一首诗〈法兰克学派〉的副标:“别人爱你,你要诚实”。会不会如果在熙在两人关系中能更诚实做自己,面对劈腿渣男责骂她是浪女时,可以更勇敢地为自己说话;对律师斯文败类男的种种控制狂行径,可以更坦然地挣脱限制。会不会整个社会可以更加接受每一个人的模样,让绝大多数人更诚实面对自己,兴秀便更有选择(出柜与否),也可以更坦然地回应他人对自己的喜欢。他们如果对自己更诚实,且诚实接受自己的模样,会不会能更早遇到合适的伴侣?诚实地知道自己是谁,不要伪装,不要委屈,会不会才是避开烂情人的不二法门?找到适合当下状态所穿的衣服,会不会更能呈现出自己想要在他人眼中出现的样子?当在熙脱掉松垮的 t-shirt,穿起有领子的衬衫式洋装,前往校庆想给男友惊喜,却发现那不愿意在擦肩而过时大方与她打招呼、也不愿给她多馀时间相处的男子,其实早已有女友;当在熙换掉高跟鞋,穿上平底鞋,只因为律师男友不喜欢在熙穿上跟鞋后比自己高,她穿上娃娃鞋、卡其风衣、白领衬衫,努力融入,和别人一样。那时的在熙,已经忘记大学时热爱红色短裙和红色帆布鞋的自己了。她将自己折叠进小框框里时,遗失了某些重要的东西。但还是有人发现的,譬如同公司的前辈,当在熙质疑酒席间以开玩笑之名、实质霸凌时,她拍桌呛爆主管,或者为女同事们遭受不公平对待挺身而出时,他看在眼里,暗自佩服,深受在熙的率性吸引,偷偷称呼她为“活今具”──活在今天当下的具在熙──关于在熙的一切,他都可以。在他面前做什么都可以,穿高跟鞋可以,室友是男性可以,邀请最要好的异性朋友在自己婚礼上献唱跳舞可以。于是,在熙走红毯时,穿回了大学时那双艳红、不修边幅的红色帆布鞋。拉起白纱澎澎裙?,那双鞋子才是她真实的自我,而她的另一半完全接受。尽管兴秀在婚礼上跳着 MissA 的〈good girl bad girl〉,嘴里唱着“You don't know me, you don't know me”,回应他俩二十多岁时不被整个世界接受也无所谓,貌似潇洒的样子,但人人心底渴望的,不就是一份被理解的心,“别人爱你,你要诚实”,在名为爱的什么之前,对自己或对他人都诚实无惧。

本文链接:http:/www.pyonlycode.com/app/16.html 由杏宇平台整理,转载需注明出处