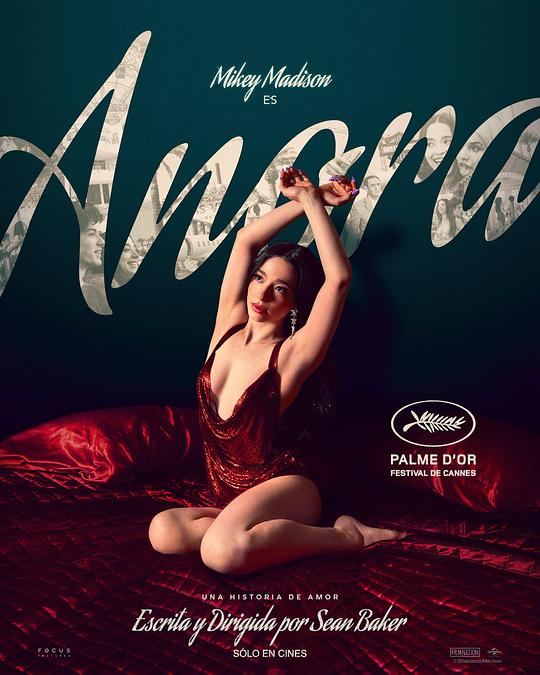

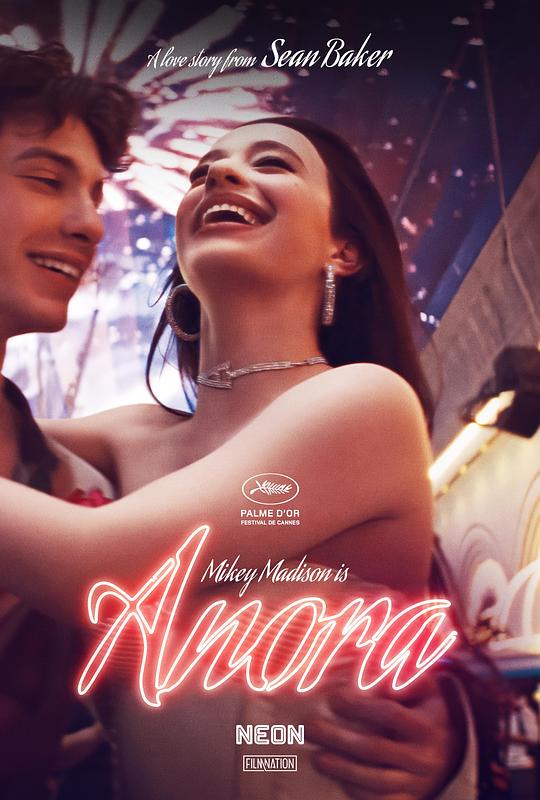

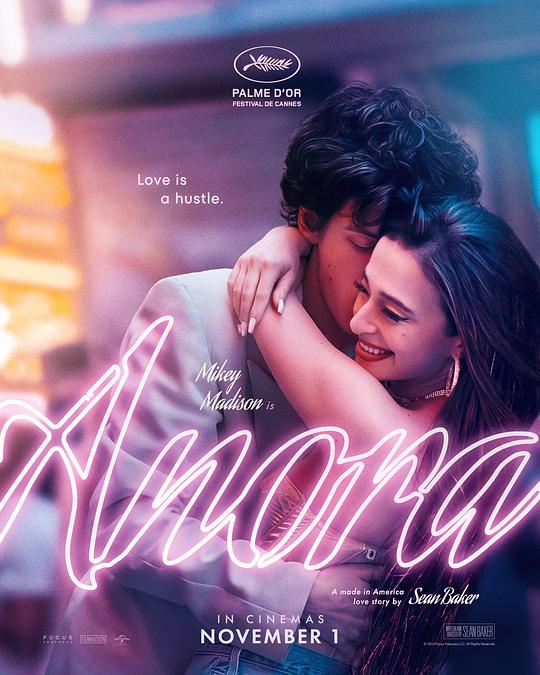

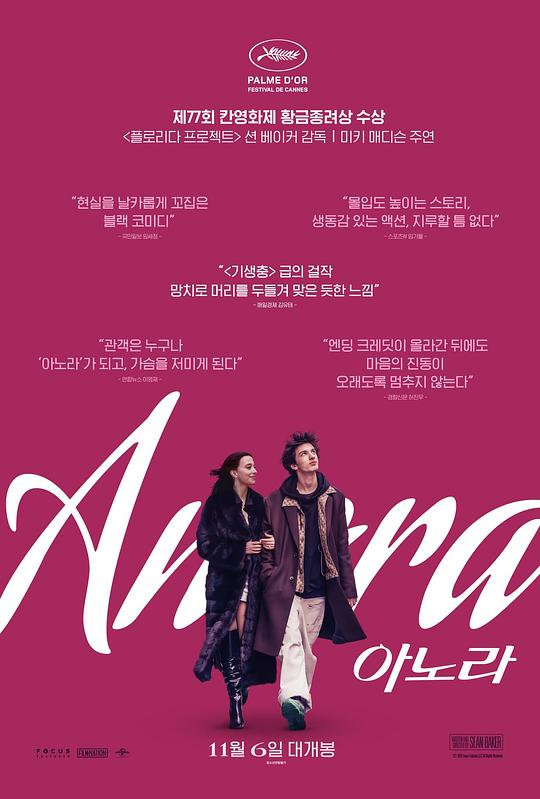

《阿诺拉》影评

1990年的经典浪漫爱情喜剧《风月俏佳人》(Pretty Woman)曾经描绘了阻街女郎薇薇安一夕攀上高枝的灰姑娘佳话,歌颂着好莱坞让一切美梦成真的传奇。而美国独立电影导演肖恩贝克(Sean Baker)拿下2024 年坎城影展金棕榈奖的《阿诺拉》(Anora, 2024),则出其不意地演绎出薇薇安朋友口中“Cinder-fucking-rella”的戏言──嘲讽童话般完美的恋爱,不过是无稽之谈。肖恩贝克的电影镜头,向来对向社会边陲人物追求美国梦的枉然──尤以处在经济和道德面灰色地带的性工作者,为他偏爱的主人公。他曾多次表示自身作品是有政治意味的,并自此不倦地述说在幸存者偏差的幻象背后,唯有另辟蹊径方能逐利的小人物们,面临理想近在咫尺、却终日不得其门而入的故事:《橘色》(Tangerine, 2015)耶诞夜里奔波在好莱坞周围街头的跨性别性工作者、《佛罗里达乐园》(The Florida Project, 2017)镇日蜷缩于佛罗里达迪士尼乐园外廉价旅馆的风尘女子与她的孩子、《红色火箭》(Red Rocket, 2021)落魄而亟欲重振雄风的加州成人片明星,以及《阿诺拉》从赌城直登豪门又转瞬梦碎的脱衣舞娘。肖恩贝克拣选被大量好莱坞主流影像粉饰的亮丽城市里,身处其中,却欠缺影像代表性、往往被误识的人们,他们承载的另类美国现实。他拍片的基本美学,承袭了法国新浪潮的游击精神、义大利新写实主义的社会关怀意识,以低成本、小团队制作,讲求真实性而以实景、自然光拍摄,部分选用非职业演员,更经常交由在地人或性工作者本身,指导角色人物的对白俚语、口音或从业眉角,精准再现特定的地域景况与行业文化。来到《阿诺拉》,全片情节跌宕起伏,但结构分明而多能预料,引人入胜之处在于其喜剧与写实手笔的交织,及情绪上幽默与悲叹并进的五味杂陈。前半部以浪漫爱情喜剧的俗套为基调:阿诺拉与伊凡迅速相遇,一段在拉斯维加斯极尽纵情声色的快速跳接,宛若常见于爱情喜剧中由音乐驱动的催化段落,疾速将情节带到双方奔向礼堂的决定,衬以俗烂金曲〈Greatest Day〉憨直、天真的劲儿,表达他们深信这辉煌的一刻,即是人生中“最棒一天”的稚猛气息,着实令人沉醉。然而,这般毫无关系冲突、爱情便直奔圆满结局的走势,并非如往常自然的架构,亦不可能就此说服观众阿诺拉从此幸福快乐,即使上半段末一颗装腔作势的高空拉远镜头,似是而非地谐仿浪漫爱情喜剧中陈腔滥调的“完美结局视角”;换言之,前半部的情节有一股不顾小事件是否合理铺陈,强行从现实逃逸、向美梦大步迈进的态势,因为其用意在于:电影的核心课题终归是如阿诺拉一般的小人物,如何百折不挠地捍卫注定破灭的美好幻梦,藉以扣回肖恩贝克一贯探讨的母题。此前,在浪漫爱情喜剧格局的夜戏里一度展示的、在脱衣舞者与客户间由金钱主导的不对等关系,则衔接起下半场急转直下、由权势悬殊带来的超展开。电影下半部在幸福假象败露后,走向脱线喜剧(screwball comedy)加一点惊悚的调性,即使屈辱与不义向阿诺拉迎面袭来,肖恩贝克仍选择以大篇幅的幽默,来导航这趟异样的冒险旅程,也挑战受害者化的叙事角度。前来收拾残局的伊凡教父与两位手下入侵豪宅与阿诺拉搏斗的一场戏,长达将近半小时,将角色间神经质的碎嘴、满嘴粗话、互殴之荒诞程度推到极致,接着阿诺拉与三人组亦敌亦友地搭伙找寻伊凡下落,踏上她奇特的英雄之旅。

即使在此毫无胜算的局面下,阿诺拉仍全力以赴地以肉身回击、惊声尖叫、撂下狠话,用尽每一分不堪的缚鸡之力与权贵抗衡,让观众在这充满性别、阶级意识与颠覆意味的权力互动关系中,格外与之共情。而当阿诺拉签下婚姻撤销协议后,伊凡父亲对其辱骂伊凡之母言论的阵阵忍俊不禁,更好似代言着导演乃至观众,对阿诺拉骄傲与骨气的肯认,是神来之笔。更为这场行将落幕的闹剧,加码揭穿了这座豪门口口声声维护的传统家庭价值,是如何地道貌岸然。肖恩贝克作品中从不缺席的幽默感,若更深入去细究其运作的逻辑机制,私以为是其积极挪用传统通俗剧(melodrama)的奇观特质与酷异潜力,赋能手无寸铁的小人物,离开悲情的样板图像。不同于过往通俗剧着重以夸饰的情节、泛滥的情感呈现角色的苦痛与困境,肖恩贝克的作品转译通俗剧混乱、极端及大鸣大放的特性,体现为小人物言行的狂放不羁、衣着之粗鄙不拘,以及每回标志着混乱巅峰、总是妙语连发的众人群戏,甚至场景都透过摄影大笔增添艳丽色度,藉以召唤出角色的能动性,以制造异常、骚乱来对既有权力结构进行“拨乱反正”,绽放出属于小地方、小人物的绚丽。恰如《橘色》、《红色火箭》中如麦当劳招牌般醒目的甜甜圈店和成堆的七彩精致淀粉、《佛罗里达乐园》中漆上迷幻粉紫色的廉价旅馆、《红色火箭》在夜里魔幻闪烁的德州炼油厂,《阿诺拉》中的布莱顿海滩也被覆上胶卷质感的超现实氛围。肖恩贝克透过小人物的视角看待他们所处的环境,而非以居高临下的怜悯姿态将他人的生活拍得压抑而无望。而人物们也常是大全景中的漫游者,穿梭于繁华城市背后那些寻常却鲜为人知的巷陌、奇形怪状的商店建筑,借由他们的步伐,让没落的城镇、边缘的社群、离散的少数族裔进入观众的视野,翻转在主流影像中被高度模板化的知名城市形象,及其背后的美国梦思维窠臼。而尽管一再踉跄、徒劳,肖恩贝克的结尾戏总为小人物们撑起一道温暖与希望,让跨性别好姐妹用一顶承载着阴性象征的假发重修旧好;或在虚实交错间延续他们对未来的美好想像,让女孩们奋力跑向梦寐以求的迪士尼乐园,让一心渴望重获名利的成人片演员继续垂涎年轻女孩的性感前景。肖恩贝克在《阿诺拉》的专访中曾说:“我想在此混合不同的电影类型──我希望这部片从浪漫喜剧转变为惊悚片,最后再变成一部俄罗斯艺术电影。我希望电影的结尾能像塔可夫斯基的作品一样。”终场戏恰是如此静谧,却蕴藏了繁复又深邃的情感角力、对人道精神的追寻,于收场之际再度向前拓宽了一部电影所能融汇的风格种类之边界。阿诺拉惯性地透过性爱回应男人为自身捎来的利益,伊戈却亲吻了她。此刻的她终于不设防地溃堤,也终能开始相信“阿诺拉”名字的真义、拥抱纯然无私的人情温度。

本文链接:http:/www.pyonlycode.com/app/15.html 由杏宇平台整理,转载需注明出处